| 業界 | 流通事業者 |

| 従業員規模 | 約10,000名 – |

背景

事例企業は、都市部を中心に100店舗以上の食品スーパーマーケットを展開している。この企業の最大の強みは、徹底した「標準化」にある。

売場のレイアウトから作業手順に至るまで全店で統一し、本社主導で管理することで、店舗運営の効率を極限まで高めている。さらに、商品企画から物流、販売までを一気通貫させるこの独自の仕組みにより、質の高い顧客対応と価格競争力を両立させている。

また、物流面では、自社の物流センターや総菜の製造工場を近隣地域に集約してサプライチェーン全体の最適化を図り、高い収益性と成長性を下支えする事業構造を構築していた。

課題

今後の成長を持続的に下支えする物流ネットワークの再定義

- 一方で、店舗展開の拡大に伴い、物流ネットワークの分散に起因する課題が顕在化しつつあった。

- 店舗網の広がりは、工場や物流センターからの配送距離を長大化させ、中長期的な配送効率の悪化を招いていた。加えて、既存施設の処理能力も限界に近づいていたため、物流ネットワークの再構築と新センター建設が急務であった。同時に、今後の成長を持続的に下支えする新たなロジスティクス構造を再定義することも求められていた。

- さらに、「2024年問題」に起因するドライバー不足や輸送コストの上昇は、自社物流網を持つからこそ避けては通れない経営課題である。これまで効率化を追求してきた同社にとって、持続可能な物流体制をいかに再構築するかは、今後の成長を左右する重要な鍵となっていた。

シーオスが提供したサービス・ソリューション

<全体的なアプローチ>

本プロジェクトでは、クライアント企業の強みである「標準化」を基軸としつつ、事業の実態に合わせてその概念自体を再定義することから着手した。まず、物流特性を正確に把握するため、「配送」と「倉庫内作業」の2つの観点から分析を行った。具体的には、現状の物流プロセスを再整理し、実績データを当社独自の基準で分析することで、これまで見過ごされてきた改善領域を特定。その上で、さらなる改善の余地を見極めることとした。

プロジェクトは以下の①~⑤のプロセスで推進したが、本コラムでは①の「現状の物流構造の把握・実態整理」について、配送領域に絞って紹介する。

① 現状の物流構造の把握・実態整理

② 期待効果の算出

③ 期待効果を満たすためのプランニングおよび投資金額算出

④ 各施策の難易度の定義

⑤ 期待効果・難易度のマトリックスによる実施優先度の評価

<支援内容:配送領域における現状把握と実態整理>

配送領域における物流構造の把握では、「現場の配車担当者へのヒアリング」「配車表に基づく配車ロジックの分析」「積載貨物の定量データ集計」という3つの手法を組み合わせて実態を整理した。

なぜなら、現場担当者へのヒアリングのみに依存すると、視点が日常業務に偏り、イレギュラーな業務が見落とされたり、担当者の思い込みによって実態と乖離したりするリスクがあるためである。また、配車担当者自身が業務内容を構造的に整理し、第三者に分かりやすく説明することは、本来求められる職能とは異なり、一般的に困難である。

そこで当社は、これらのリスクを回避し、情報の客観性を担保するため、ヒアリング内容を多角的に検証した。

具体的には、当社コンサルタントが配車表の現物と突き合わせて内容を精査し、整理した配車ロジックを担当者と再確認する。さらに、他社の配車ロジックとも比較検討することで、精度の高い実態整理を実現した。

(シーオスのコンサルティングについての詳細はこちらから>>)

顧客のビジネス / 業務上の成果

<配車基準の見直し>

当社が配車ロジックを整理し、実態データを定量化した結果、クライアント企業内では認識されていなかった配車基準の見直しの余地が明らかになった。

具体的には、物流の波動、固定便とスポット便の手配比率、そして各便の実際の積載量とのギャップを比較分析。これにより、配車基準を見直し、積載効率を改善するための具体的な方向性を示した。

内容としては、10t車両主体の固定便手配に対する施策として、曜日ごとの適正車格の見直しと固定便手配比率の見直しの2案を新たに実施した(一部の手配車両を8t車に変更。固定便手配比率を上げることでスポット便手配による追加コストを吸収)。

今回の実態整理により、現場配車担当者からも、「現場ノウハウの言語化が図られた」「日々の業務では気づけなかった既存業務の改善のきっかけづくりにつながった」と声があがっている。

<ネットワーク再編と新センター構築に向けた基盤の確立>

実態の整理と課題の定量化は、具体的な改善効果の予測を可能にした。これにより、経営層に対して期待効果の説明責任を果たすことができ、新たな「標準化」を再定義するための指針を確立することにもつながった。

正確な実態把握に基づいて物流特性を捉え直したことで、客観的な判断基準に基づいた方針策定と施策立案が実現する。これは、施策実施後の効果検証を容易にする上でも重要である。

また、クライアント企業が元来有していた「標準化」の思想を進化・深化させたことは、企業全体の業務レベルを向上させるとともに、持続的成長を牽引するロジスティクス基盤の再構築にも大きく貢献した。

最終的に、これらの取り組みは物流ネットワークの再編および新センター構築の成功へと結実し、クライアント企業の継続的な売上拡大に貢献している。

まとめ

本コラムでは、「標準化」を強みとして成長を遂げてきた事例企業に対し、当社独自の視点からロジスティクス改革を支援した事例について紹介した。

当社の支援の核は、経営課題の解決に直結する「現場の見える化」と、その実態検証に基づいた実効性のある改革案の提示にある。現場の実態を正確に把握しなければ、実効性のある改革は実現できない。現場にこそ内在する情報を適切に抽出し、改革案の立案に活かすことで、初めてその効果は最大化される。

本事例で示したアプローチは、物流ネットワーク構造の抜本的な見直しといった、事業の前提を覆すような大規模な改革を実行計画へ落とし込む上でも参考にしていただきたい。

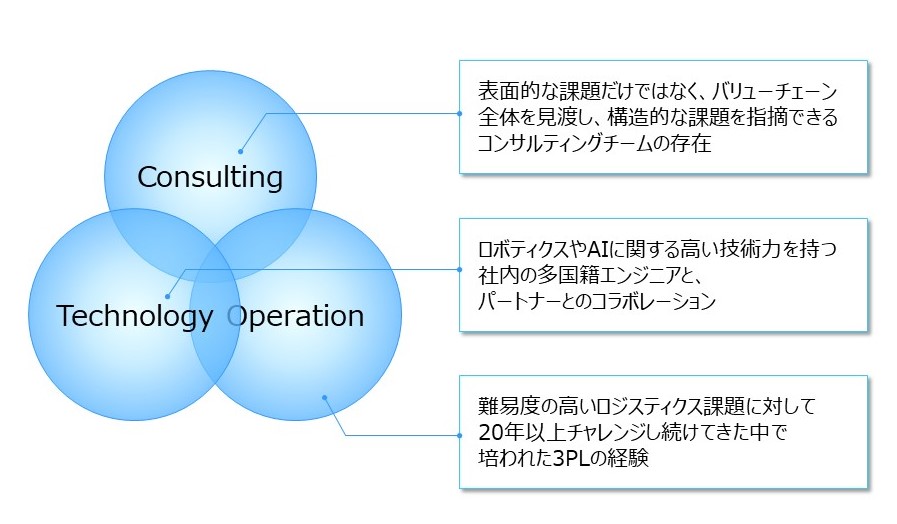

効率化・無人化・安全性の向上による物流現場の革新

どのように取り掛かればいいかわからない、自社にはどんなアプローチがいいのか知りたい、といった事があれば、お気軽にシーオスまでご相談ください。

シーオス株式会社では物流に関する豊富な知識と経験で多くの物流改善を行って参りました。まずはお気軽にご相談ください。